夏风吹拂,蝉鸣如歌。近日如东法院青年干警来到了耄耋老人陈尧坤家中拜访。

陈老1935年12月出生于农民家庭,1956年加入中国共产党,同年应征入伍,1984年转业至岔河法庭,在岔河法庭担任庭长期间其多次获评“先进工作者”“优秀党员”等称号。40年来,他始终以群众为中心,在平凡的岗位上书写着“忠诚、为民、公正、廉洁”的法律誓言。

从“红缨枪”到“绿戎装”

“陈老听说您参加过儿童团,还应征入伍了,能否给我们讲述一下当初的那段峥嵘岁月?”同有部队经历的青年干警曹锦瑞对陈老的军旅生涯格外感兴趣。

“当时我们儿童团的武器就是红缨枪,那时候的我还没红缨枪个子高,别看我们那会个头小,能办大事咧!”陈老津津有味地向大家分享着,眼里满是骄傲和自豪。

“20岁那年,我光荣的成为了人民子弟兵的一员,实现了儿时穿绿军装的梦想。”

“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。”毛主席在革命战争时期关于愚公移山精神的教导深入人心。

“当时我们年轻一辈都深受愚公移山精神的鼓舞,激励着我要砥砺前行,一步一个脚印,撸起袖子加油干。”

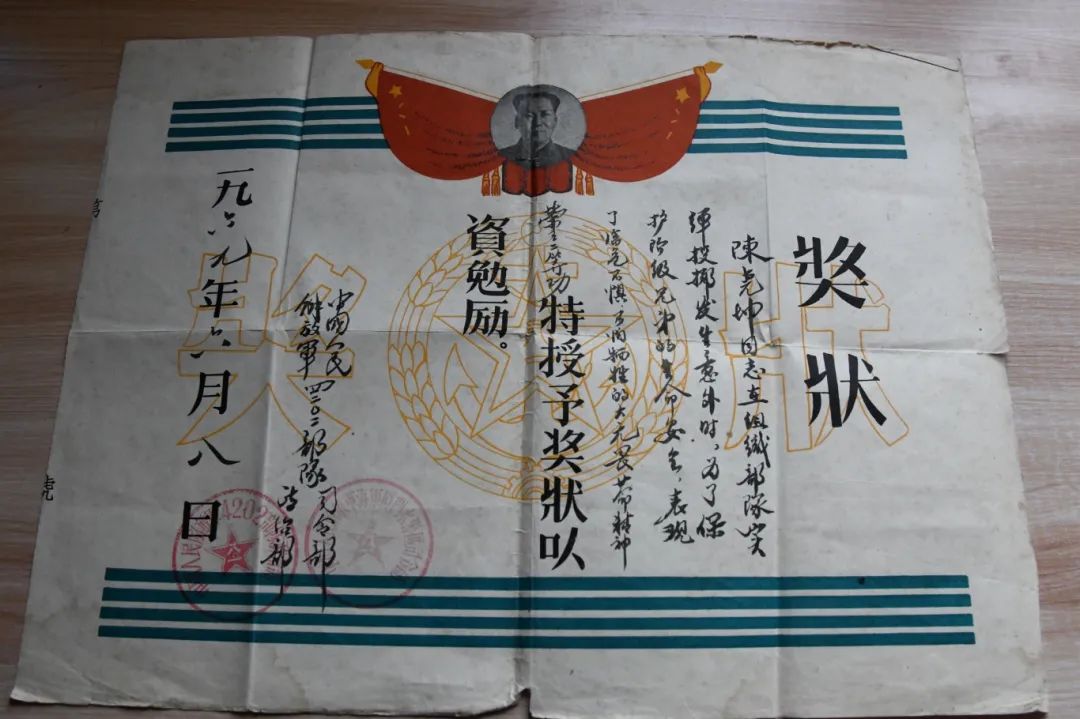

1967年,海军首次学习毛主席著作积极分子代表大会,陈老被选为代表参加了此次会议并作为代表和其他英模一同受到了毛主席的亲自接见。

“致力振兴中华,勿忘团结奋斗”,回忆起这些往事,陈老仍历历在目,还拿出家中珍藏的各类“纪念品”和干警们一同分享。

把屁股端端地坐在老百姓的这一面

从台海前线到扶海之洲,从掌舵舰艇到掌舵一个法庭,虽换了“新战场”,但陈老的工作劲头不减当年。

“愚公精神靠的就是脚踏实地的实干,审判工作同样如此。当时岔河法庭配备了7个干警,办理7个乡镇的案件,我们7个人一起挤在一间24平的房间里办公,我们每个人都是“万金油”,哪里需要就擦哪里。”

当时判决书是需要手写的,案多人少的问题也日渐突出,但多年来,岔河法庭在陈老庭长带领下,审结案件数量名列全院前茅,及时把矛盾纠纷化解在基层。

“有一对老夫妻,生活来源主要靠1.3亩粮田维持,前几年是由两个儿子每年轮流负责帮助耕种。到了秋耕季节,二儿子提出把1.3亩田各半耕种,但老大死活不肯,眼看其他人家陆续播种了,就这块田种不了,老两口心急如焚,与儿子发生争执。”谈及印象深刻的案件,陈老这样回忆道。“后来经过6个小时的法治宣传和艰辛调解,终于使双方达成协议,夫妇俩握着我的手连声道谢。”

“办案要走群众路线,如果不走群众路线,任何所谓的天才家,也不可能把工作做好,马锡五审判方式始终根植于心,有些有疑难杂症的案件,不能只见诉状说,还要听懂群众讲。”

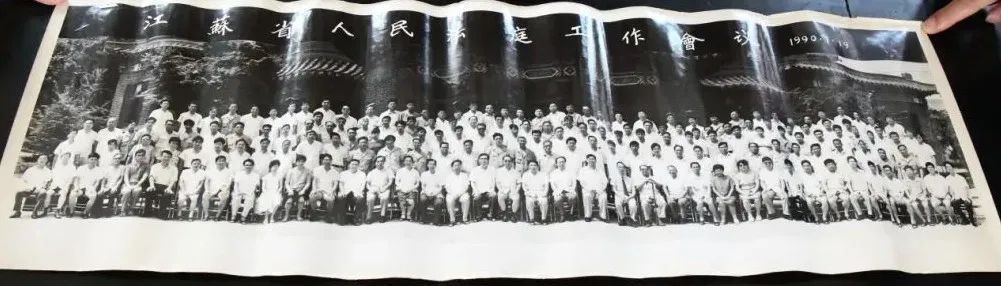

“小案”蕴含着“大政治”,必须用心用情办好。任职期间,陈老带领团队在实践中摸索了岔河法庭“耐心、细心、爱心、热心、公心”五心工作法来指导基层司法工作,时任省高院院长李佩佑、市中院院长徐朋在岔河法庭调研时也对此表示高度赞扬。

司法事业是割舍不下的情怀

“我呀,就是闲不下来,感觉还有好多事情没有做完就退休了,我还想趁着自己还能干,多给大家做做调解工作,让小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

退休后,陈老成为了村里的“和事佬”。

发扬新时期“愚公移山”精神,务实重干,担当作为,心系法院、熔铸法魂,“前浪”引路,“后浪”奔涌,以实际经历和切身体会告诫广大青年干警锤炼担当强实干,多措并举勇创新,以榜样力量引领前行,不断提升人民群众的司法获得感和满意度。