7月10日,最高人民法院、人力资源社会保障部、中共江苏省委在江苏省南京市联合召开追授边晓斌同志称号表彰会,追授边晓斌同志“全国模范法官”“江苏省优秀共产党员”称号。

江苏新闻

,赞737

边晓斌,男,回族,1974年10月出生,江苏仪征人,中共党员,生前系仪征市人民法院党组副书记、常务副院长,四级高级法官。2023年12月14日上午,边晓斌同志在执行案件现场勘查任务时,不幸因公殉职,年仅49岁。

为人民燃尽光热

他倒在办案第一线

边晓斌常说,我是一名党员,要像一颗螺丝钉一样,坚守在服务人民一线。边晓斌牺牲那天,距离他交流到其他单位任职,就剩十几天时间,但他放心不下的,还是一个个案件。

2023年12月12日下午,边晓斌信访接待,向破产案件涉访当事人释法明理,面对面解决问题;12月13日,边晓斌审阅修改向仪征市人大常委会述职的报告;12月13日傍晚,边晓斌审核救助资金发放方案; 12月14日上午9:00,边晓斌组织一场租赁合同纠纷的庭外调解,并初步达成调解方案。这场协调会后,边晓斌在楼梯口遇到当时的院长江厚良,得知扬州中院办案团队来勘查破产楼盘现场,边晓斌二话不说就跟着下了楼。江院长边走边劝他:“你马上要调走了,这件事你就不要操心了,抓紧休个假,好好陪陪老母亲。”可他坚持说:“这个楼盘情况复杂,关系着上千名购房人的利益,现场情况我最了解,我跟你一起去。”

在现场,边晓斌一边向办案人员介绍停工项目的详细情况,提出工作建议,一边在前面引导,不时回头提醒大家注意安全。当走到二楼楼梯口时,盖在通风口上的防护板突然断裂,走在最前面的他从高处一下子坠落到地面,紧急送医后因伤势过重,经全力抢救无效,不幸离世。

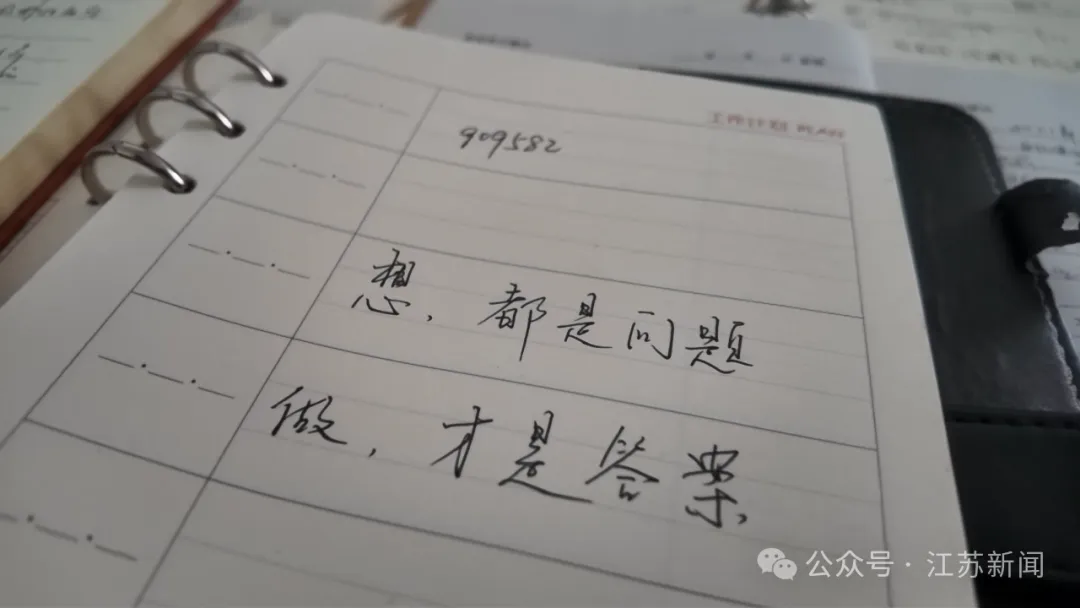

仪征市人民法院副院长李忠正告诉我们:“想,都是问题,做,才是答案,这是边晓斌的工作信条。打开他的办案系统,屏幕上显示2023年他负责的184件案件已全部办结。现在回想,他知道快要交流任职后,加班那么多,就是要办结所有案件,不给组织和群众一点欠账啊。这是边晓斌对初心的深情告白,对使命的最好答案!”

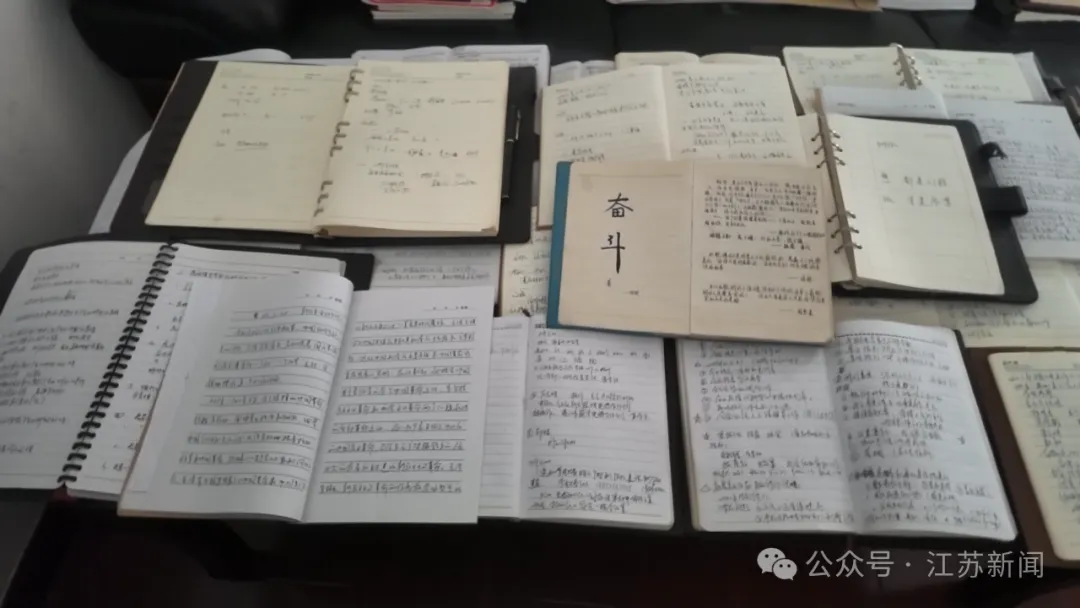

边晓斌牺牲后,同事们从他办公室整理出了47本工作笔记,里面密密麻麻记录着各种工作任务、改进措施等,一字一句记录他兢兢业业、一心为民的日日夜夜。他在短暂的生命年轮里,在近20个岗位工作过,但无论在基层田间地头办案,还是在领导岗位协调处理案件,始终怀揣一颗赤子之心。在大家的记忆里,边晓斌的办公室常常是空的。他不是在开庭,就是在调解;不是在解决问题,就是在解决问题的路上。

以“如我在诉”的意识

办好每一起案件

边晓斌办公室的书橱里,一块纪念奖牌被摆在醒目的位置,上面写着“真情系百姓、温暖送人心”。这是一起劳动纠纷案中涉案的两百多名当事人联名赠送的。

1994年,仪征当地近500名农民成为某大型企业的短期合同工。2007年,企业突然提出终止劳动合同,让工人以劳务派遣工的名义回到原岗位工作。工人们感觉不公平,纷纷找到法院,要求法院介入,提出企业与工人们签订无固定期限劳动合同等诉求。法院多次调解却久谈不下,工人们情绪很大,嚷嚷着要停工,劳资矛盾尖锐。

2010年5月,刚刚调任仪征法院民一庭庭长的边晓斌,主动接下了这个“烫手山芋”。他首先以“同工同酬”破冰稳住局面,并在2013年敏锐抓住新修订《劳动合同法》施行契机,成功组织调解,最终化解了这场旷日持久、人数众多的群体性纠纷。调解成功的那天,工人们拖着一车鞭炮到仪征法院,边院长笑着摆手说“鞭炮千万不能放,大家一起合个影吧。”

边晓斌组织企业职工签订和解协议

“一直把我们这个农民工的事放在心上”,企业工人王忠玉告诉我们,5年多里,他们去了100多次法院,边院长每次都很和气,告诉进度,听取想法,想办法,没有一点不耐烦,甚至还忍着工人们的怒气。好人呐!回忆到这儿,不少当年的工人代表眼圈都红了。

仪征市人民法院民事审判第二庭法官助理周婷婷曾一直跟着边晓斌学习,她说:“边院长是一个非常耐心、非常细心、非常虚心、非常有同理心的这样的一个法官、一个领导、一个前辈。边院长常说,群众一辈子可能只打一次官司,一定要尽心竭力让司法温暖触及每一名当事人。他完全是站在群众的角度去想他的需求是什么,所以牺牲当天他说这个案件我最清楚,我一定要去。”

仪征市人民法院三级法官朱建也说,他是领导、是老师,更是榜样,他用以身作则教会我们,结案了事不是目的,案结事了才有意义。

2010年底的一天,外地人魏师傅在高空作业时摔了下来,造成脑部重伤、多处骨折,面对高额医疗费,一家人在仪征举目无亲,四处借债无果,法院虽然判决包工头赔偿,对方却不愿赔“躲”了起来。

揪心于这个濒临崩溃的家庭,边院长一边发动全院捐款,协调民政等部门发放救助金,一边想方设法寻找包工头,经过不懈努力,赔偿款拿到了,魏师傅的身体也一天天好了起来。

得知边晓斌牺牲的消息,杨玉珍嚎啕大哭:“一个院长,就是每次来接待我们的时候,那种热情,比家人还亲的那种,我这辈子都忘记不了这个人。他是一棵大树,能给我把腰撑住了。”

案件办结了,但边晓斌总是想着多做一点、跨前一步。他了解到,仪征从事木匠、漆匠、瓦匠、水工、电工等“小五匠”工作的农民工有8万多人,一旦出事,医疗费少则三五万,多则几十万元,自己付不起,雇主赔不起。边院长建议开展农村建筑工人意外伤害保险试点,并多方协调财政资金为“小五匠”购买保险,推动当地包工头“凡用工、必买险”。这一试点也推动了行业的进步,2015年,人社部出台意见,全国3600万建筑业农民工都被纳入了工伤保险的范畴。

守护公平正义

用一生践行司法为民精神

2016年6月,女儿中考在即,已经担任4年副院长的边晓斌毅然听从党的召唤,投身援疆事业。

“面对困难和挑战,他从来不后退。”扬州蜀冈—瘦西湖风景名胜区财政审计局局长张英明曾在2016年和边晓斌来到天山北麓新源县,度过一年多的援疆岁月。“刚到那里时,不适应气候、不习惯饮食,他却能迅速调整状态,经常和当地法官深入茫茫无际的山区牧场,了解农牧民群众对矛盾化解工作的需求,不到一个月就走遍了新源县的大小乡镇。”张英明回忆,援疆期间,边晓斌把审判管理的新理念、新方法带到新源县法院,参与法院多位一体诉讼服务平台建设,推动两地法院干警交流,新源县法院审判质效跃至伊犁哈萨克自治州第一方阵。

边晓斌女儿边淑洁说:“爸爸援疆那一年,我正逢中考,家里房子装修,奶奶身体也不好,家里很需要他。面对组织需要,爸爸还是带着牵挂,踏上了前往新疆新源法院的行程。三百多个日夜,视频里的爸爸逐渐从憔悴疲惫到眼神明亮,他讲着自己的见闻日常,爸爸对新源的热爱和对援疆工作的兴奋,常常透过屏幕感染着我们。”

而在边淑洁中考结束后,怀着对边晓斌生活的好奇,也来到了新源,却发现和边晓斌说的不一样。水土不服上吐下泻,气候干燥皮肤红痒,边淑洁怎么也适应不了。

边淑洁回忆到:“那天晚上,我洗完头面色苍白地坐在椅子上,爸爸见了,怕我着凉,拿起吹风机就帮我吹起了头发。印象里,这是爸爸第一次给我吹头发,我不禁红了眼眶,吹头的间隙,我问爸爸,条件都这么苦了,你是怎样适应的呀。他说,如果你深爱一个地方,那些所谓的苦也会变成甜,所谓的困难也会成为一种乐趣。”

凡事业有成者,无不重视复盘、善于总结,边晓斌也是如此。江厚良印证了这一点:“他很注重总结看不见、摸不着又实实在在存在的办案规律,让规律为审判工作、为老百姓服务。”在边晓斌的谋划和推动下,仪征法院持续打造“真给力”优化营商环境司法品牌,运用创新思维妥善办结了苏港船厂、仪建公司等一批有影响力的破产案件,创新总结价格争议诉调对接改革、破产涉税事项便利化改革等经验获推广。

边晓斌到沿江船企实地走访

边晓斌获评“全国模范法官”、全省“人民满意的公务员”、“全省法院援藏援疆工作先进个人”、“扬州市优秀共产党员”等称号,在他的示范带动下,仪征市人民法院获评“全国优秀法院”称号,荣立集体一等功。如今,他的“如我在诉”的理念和“做,才是答案”的行动信条,正激励着他的战友们,在追求公平正义的道路上,继续坚定前行。

“如果每个人都是一颗小星球,逝去的您就是最温暖的那颗。我们知道再也见不到您,但您的引力仍然在。”这是仪征法院青年干警们写给边晓斌的小诗。